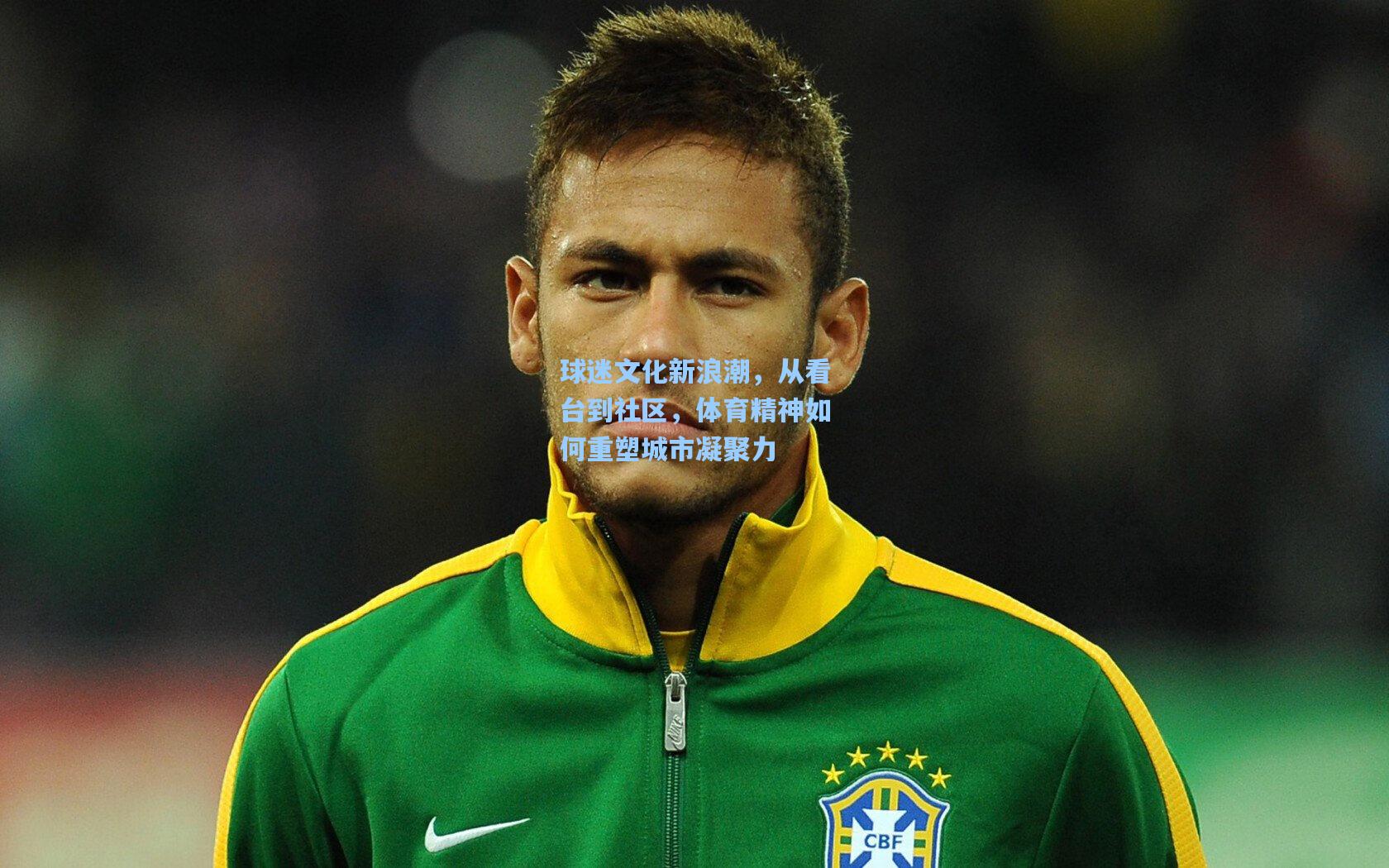

球迷文化新浪潮,从看台到社区,体育精神如何重塑城市凝聚力

在刚刚结束的国内足球超级联赛中,一场看似普通的比赛却因看台上球迷的集体行动而成为社交媒体热议的焦点,数万名球迷身着统一颜色的助威衫,用精心编排的口号与歌声为球队注入力量,甚至在中场休息时自发清理看台垃圾,这一幕不仅让现场观众动容,更引发了关于现代球迷文化如何超越竞技本身、成为社会凝聚力催化剂的讨论。

从“第七人”到文化符号

球迷文化在职业体育发展史中始终扮演着特殊角色,早在上世纪80年代,欧洲足球俱乐部就意识到组织化球迷群体对主场氛围的塑造力,英国利物浦队的《你世俱杯买球官网永远不会独行》合唱已成为标志性文化现象,而近年来,亚洲球迷群体展现出更丰富的创新性:日本J联赛的应援团将传统太鼓与现代流行乐结合,韩国K联赛的“彩色卡片秀”通过看台拼图传递公益信息。

中国球迷文化同样经历着质变,某北方俱乐部球迷协会负责人李明(化名)透露:“十年前我们还在为统一加油口号发愁,现在每个看台区都有专属的文化小组,定期创作助威歌曲,甚至举办球迷艺术展。”这种转变背后,是世俱杯下注年轻一代将二次元、国潮等亚文化元素融入助威形式的结果。

科技赋能下的互动革命

移动互联网彻底改变了球迷参与方式,短视频平台上,#球迷创意助威#话题累计播放量突破50亿次,某南方球队球迷发明的“手机灯光星海”互动模式被多国联赛效仿,更值得关注的是AR技术的应用——通过俱乐部官方APP,场外球迷可将虚拟助威标语投射至现场大屏,实现“云端主场”的共情体验。

电子竞技的兴起进一步模糊了虚拟与现实的界限,在《FIFA Online》职业联赛中,线下观赛派对常出现有趣场景:传统体育球迷与电竞爱好者互换应援道具,形成独特的文化交融,清华大学体育产业研究中心2023年报告指出,这种跨圈层互动使球迷群体平均年龄下降7.2岁,女性参与比例提升至41%。

社区共建中的社会责任

球迷文化的社会价值正被重新定义,成都某球迷组织连续三年发起“胜利后清扫”活动,赛后两小时内完成球场周边5公里街道清理;青岛球迷协会则与当地残联合作,为视障人士开发“声音导览”观赛服务,这些行动逐渐形成规模效应——据民政部门统计,全国登记在册的体育类社区公益组织中,球迷发起占比已达28%。

商业领域也捕捉到这一趋势,某运动品牌推出的球迷文化系列服饰,将各地球迷助威口号转化为设计元素,上市首周即售罄,品牌总监坦言:“消费者购买的不仅是商品,更是对某种精神共同体的认同。”这种情感消费模式,正在重塑体育衍生品市场的逻辑。

挑战与未来的平衡术

蓬勃发展的背后亦有隐忧,部分极端球迷的过激行为仍时有发生,如何区分热情与暴力成为管理难题,中国足协2024年推出的《文明观赛公约》尝试通过“信用积分制”引导规范,但学界认为根本解决还需依赖文化自觉,北京体育大学教授陈岩指出:“当球迷意识到自己的行为代表城市形象时,自律性会显著提升。”

未来球迷文化可能走向何方?西班牙社会学学者佩德罗·桑切斯在其新著《围栏外的革命》中预言:“下一代球迷将更关注价值观认同而非单纯胜负,环保、平等、社区福祉等议题会深度嵌入助威文化。”国内已有苗头显现——某新锐球迷团体近期发起的“每粒进球=10棵公益树”行动,获得17家俱乐部响应。

这场始于体育场的文化演进,正在意外地成为现代社会黏合剂,当凌晨三点的酒吧里,身着不同球队队服的球迷共同为世界杯精彩进球欢呼时,或许体育真正的胜利早已超越记分牌上的数字,正如一位资深球迷所说:“我们最初是为球队而来,最终留在这里的理由却是彼此。”在碎片化时代,这种基于共同热爱构建的联结,或许正是城市生活最珍贵的治愈力。